下面我将用一万字左右详细介绍 10 种我亲自实践过,且非常实用的读书卡片方法。这10种读书卡片没有高下之分,只有适合与不适合自己用的区别,我相信只要熟练掌握其中一种写法,你的读书效果一定成倍提高。

这并非我刻意夸大读书卡片的作用,而是当你用它来辅助自己读书时,是肉眼看得见的效果。

至于用哪种卡片,我将在本手册里逐一介绍,主要有 Index Card 索引卡,文摘卡,B6大卡等。首先我教你如何使用这张对接读书与思考的卡片,叫我读我思卡,卡片素材我用的是 Index Card 索引卡。

第一种:我读我思卡片法

1、什么是我读我思卡片法

关于读书与思考的结合,我用四个字来说明:「我读我思」,因此我把这种读书卡片叫「我读我思卡片法」,顾名思义是我读到了什么,我思考了什么,在读中思考,在思考中写作。

当你读一本书,一篇文章或者在听书时发现让自己心动的句子、烧脑的术语和反常识的观点等,都原封不动地摘抄下来。

需要注意的是,摘录每一个句子、术语或者观点,都分别写在不同的卡片上,哪怕整张卡片只有几个字,也不要跟其他的混在一起,遵循一张卡片只写一事件的原则。

接着你就根据一张张卡片的内容写下自己的思考,不管你想到了什么都写下来,不必担心写不好,因为只有自己看到。即使只写两三句话也不要紧,今后有新想法时再补充。

2、如何写读书卡片?

首先在卡片左上角一栏写上日期,格式为 20240518,后面接着写书名和作者,如 20240518《自私的基因》,理查德·道金斯。在下方摘录某一句或某一段话时,务必在后面写上页码,方便日后查找。

我现在就以《麦肯锡精英高效阅读法》为例,完整地演示一张摘录思考读书卡片:

20240518《麦肯锡精英高效阅读法》,赤羽雄二

我读:如今我已经养成了一个习惯,每当在工作中涉及到新领域时,就会到书店买15本左右的相关书籍,并在几天内读完。(P5)

我思:这是好方法。今后接触到新领域时,就把相关的十几本经典著作买来,在短时间内读完,快速和深入了解一个领域。在工作上尤其如此,养成通过集中读书解决问题的习惯。

其中的「我思」部分可根据情况多写或少写,目的是读了某段话之后引发思考,让自己的理解更近作者一步;或者通过写感想,把书上有用的知识应用到实际工作和生活当中,做到学以致用。

如果你嫌麻烦,就省去我读我思这些字,直接在一张读书卡片的正面写下摘录的原文,一字不差地抄写下来,并标记日期、书名、作者和页码,在背面写下自己的思考。

我一般不会摘录之后就写下自己的思考,而是背面留空,过了两三天或者周末统一写。因为读完书隔一段时间再思考,需要回忆作者说这句话的目的是什么,还联想到书里的其他细节,提取思考的内容就有些难度,这样点反而加深了记忆,以后回忆相关内容更容易。

3、写读书卡片有什么好处?

当你习惯了写这类读书卡片,就发现读书的收获很大,对书本有了更深入的理解之外,相当于二次消化,让你养成了读书思考的习惯。因为你摘录了让自己印象深刻的段落或金句之后,不可能让卡片背面一直留空,而是想办法去填满它,这就逼迫你进行输出,让你进步更快。

你别小看这一点点输出,它绝不是平时只读书不做笔记的人做得到的,毕竟只读不写,且把读书当成消遣的人太多,读完之后写几句话的人极少。而你每天思考写出来的文字,就是你每一天的最小输出,它的意义是让你从一个被作者「喂养」的读者变成内容的生产者,已是一大进步。

这种读书卡片的写法,实际上是一种输入和输出同时进行的过程,即读书和写作紧密结合起来。虽然这种记录思考的方式不像写散文小说那样正式,但它仍是一种写作方式,也是极佳的练笔方法。因为你在读到书中的句子时,一定搜肠刮肚把自己的想法用恰当的词语表达出来,让你的思考更加深入。

更重要的是,你读书越多,写的读书卡片也越来越多,不管你把这些卡片当成知识的积累还是写作的素材,都是一笔财富。假如你日后写作时苦于无话题可写,就可以就地取材,甚至把自己写过的思考文字拼接,修改成一篇文章,当年纳博科夫就是这么利用卡片写作的。

4、如何存放卡片?

当你写的读书卡片越来越多时,就要合理地存放了,一来为了便于日后复习,二来方便随时取用。我目前的做法有两种,一种是用橡皮筋绑成一捆一捆的,每一捆用便利贴做记号,写明是哪一类的;另一种是直接把某一本书的卡片统一夹在书里,书在卡片在,在复习时不必到处找。

不过用橡皮筋捆绑久了,就容易氧化而断掉,卡片自然散开。我遇到过这种情况,于是买来了两个家用抽屉式的分隔收纳盒,把全部卡片装入每个格子中,并用热敏标签纸标记那本书的读书卡片,看上去相当整齐。用收纳盒存放,还是直接夹在书里,你自己选就好。

总的来说,这种读书卡片的写法完美对接了读书与思考,让你在读书时看到引发思考的句子和段落就抄写在卡片上,再写下自己的思考。这个过程一定让你有不小的收获,它还让你养成了勤于思考,勤于写作的习惯。

第二种:文摘卡

说起文摘卡,现在许多年轻人可能不知其为何物,它在二三十年前可是研究人员和读书人的必备工具,也是他们书架上的一道风景。

可惜今天极少有人用文摘卡写读书卡片了,在网上能买到的也不多,不过只要用起来,它仍是一把提升读书效率的利器。

1、什么叫文摘卡?

它是指一种记录文章或书籍的基本信息或自己所需信息的卡片。

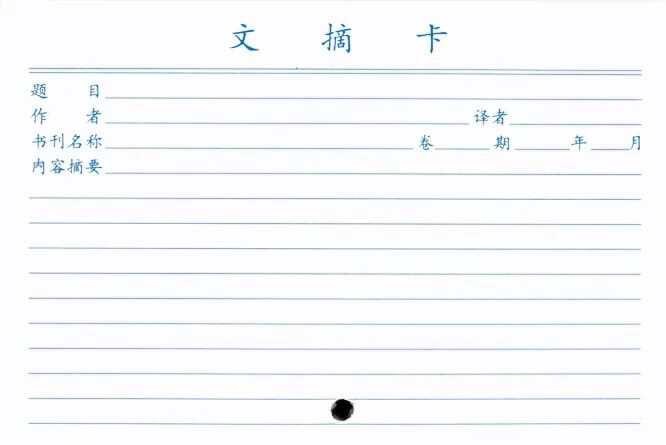

例如你在写作时为了引用某个人的原话或观点,就用到平时积累的摘录内容,包含作者、原文和出处等,这些就是文摘卡承载的信息。为了方便说明,我就把它称作摘录式读书卡片,如图:

我们写这类读书卡片的目的,主要是为了收集和整理自己需要的资料,并「为我所用」。

写卡片不是为了把它背下来,而是在需要时知道用哪个更合适,在哪里可以方便找到它,用它来激发思考和佐证自己的观点。

就像列宁说的「我们不需要死记硬背,但是我们需要用基本事实的知识来发展和增进每个学习者的思考力。」

2、如何写文摘卡?

第一步:在读书时,看到有用的句子先用黄色的荧光笔画出来。荧光笔建议用黄色的,因为它更醒目,即使以后想复印书时也不会用画过的阴影。

第二步:在读完一个章节时,就简单地回顾一遍,重点看划荧光笔的段落或句子,加深印象。

第三步:把用荧光笔画出的部分摘抄下来,平时多看看。

前两个步骤没什么难度,第三步是最难的。难的不是摘抄,而是多看看。我之前一本书摘抄了三十多张卡片,就把它收起来而接着读下一本书了,貌似很勤奋很努力,却没有真正拿出来复习过,相当于一次性的读书卡片罢了。

如此一来,写读书卡片的意义就不大了,还不如直接写在草稿纸上,写完就扔掉。而读书卡片,则是为了方便多次翻看而设计的。

只有多拿出来看看,才比较熟悉卡片上的句子,到了用的时候才知道哪张卡片更合适引用,也节省了到处翻的时间。

在写摘录式读书卡片时,千万不能偷懒而使用手机拍照,或者通过OCR文字识别代替手写。这样做除了印象不深之外,也很少想起来多看看。

手写则不一样,当你动手去抄写时十分专注,每写一句话就相当于深度阅读了一次,让你加深了理解。手写虽慢了一点,似乎效率不高,却是最实用的笨方法,日积月累就有意想不到的收获。

上个世纪专心做学问的老一辈们,都是用文摘卡写读书卡片的,据说钱锺书写成《管锥篇》,主要得益于自己平时积累的上万张卡片,可见卡片的用处之大。

3、哪些值得写摘录卡?

(1)名人名言

一般在书上被人引用的名人名言都是可信度较高的,可重复使用的可能性也大,把它们抄写下来以备将来写作时引用。

当你摘录这类句子时,不必标注来源于哪本书,而是写下是谁说的即可,因为当你再次引用时只需知道怎么用,而不管它之前在哪本书里出现。

这种读书卡片的写法非常简单,你只管完整地抄写。我建议你在读书时先用荧光笔画出来,等待有空时再翻书抄写,而不是边读边写,容易打断阅读节奏和思路。

还有一点需注意的是,必须把读书卡片分类,比如爱情类、哲理类、教育类、励志类等,方便以后用到时快速找出来。

分类的方法十分简单,用一根钢丝或小绳子把同一个类别的串起来就行,因为文摘卡上有一个小孔,是为了方便串起来分类用的。

一般这种文摘卡都是已打孔的,它的孔在横线的边缘,并不影响平时的书写,你在选择卡片时尽量选择打过孔的即可。

(2)对工作有用的信息

你的工作可能是企业管理,可能是销售,可能是教书,也可能是做学问,不管是哪一种,你平时读的书大多都是与自己工作相关的。

这时你读到书中对工作有帮助的信息时,就摘录下来,不用像名人名言卡片那样分类整理,可以集中放在一起。

因为这些信息都是与你当前工作有关的,不管是谁说的都一样,它都是为了你的工作服务的。

当你摘录下来之后,就得坚持拿出来看看,检查自己的工作是否有做得不到位的地方,别人的建议和方法对你是否有用,谁的方法更好,如此一来你就能把知识和信息派上用场了,这才是读书的目的之一。

其他内容就视情况而定,即你想要摘录什么样的信息,你认为哪些信息对你有用,就抄写下来,没有硬性的要求。

毕竟在读同一本书时,各有各的读法,每个人的理解能力和阅读目的都不一样,只要今后能用得上的内容都值得摘录下来,字写得潦草一些问题不大,前提是自己认得写的是什么字。

最后需要注意的是,如果你摘录的内容比较长,一张文摘卡写不下的话就多写几张,在适当的空白位置标明序号,并写明「接下页」、「接上页」。

一般来说,一张卡片只记录一个事件或某个人的原话,不要摘录不相关的信息。如果你对摘录式读书卡片的写法有不明白的地方,就在文章下方留言,我将一一解答。

今天接着介绍第三类读书卡片的写法,也是 2016 年阳志平老师为开智部落首创的卡片法。我曾用它写了两三年卡片,并在七张卡片基础上增加了论文卡和书名卡,并搭建了一个读书卡片网站,下面这张图是网站的卡片分类截图:

虽然这两年我用另外一种卡片了,但这种卡片写法还有它的价值,尤其在阅读非虚构类书籍遇到不熟悉的术语、人名等极为有用。

一旦你掌握了这七张读书卡片的写法,再难读的书都可以一一化解,也很少有你读不懂的书。以下我就逐一介绍并做示范,让你了解它是如何应用在读书上的。

第三种:术语卡(Terms)

它带你抵达知识源头,获取一手资料。即对某一个专业术语的解释卡片。

你先查找资料,充分理解某个术语的定义之后,再用自己的话把它复述出来,而不是照着资料抄写,把它写到「印象」一栏中;接着你找到支撑整个术语需要的证据、例子或引文,还是用自己的话把它写到「例子」一栏中。我用一个术语示范如下:

术语:安慰剂效应(Placebo Effect)

印象:又叫伪药效应、假药效应、代设剂效应;指病人虽然获得无效的治疗,但却「预料」或「相信」治疗有效,而让病患症状得到舒缓的现象。

例子:「安慰剂效应」是一种积极的治疗效果,它与药物治疗效果无关,只与病人对治疗的信心有关。一旦病人相信治疗必将带来生理、行为或者心理上的治疗效果,他们就很容易受到安慰剂效应的影响。

医生给我开了止痛药(实际上是糖药丸),我感觉效果立竿见影。

《医学的愚蠢和谬误》一书说:「医生对治疗手段的信任,病人对医生的信赖,都会产生相互的加强作用。而就此产生的结果往往会非常强有力,仅此就足够确保得到疗效甚至完全治愈。」这是对安慰剂的最好解释。

出处:安慰剂效应 - 维基百科/南方周末

术语卡有一点需要注意的是,术语解释和例子的来源尽量寻找权威或者一手出处,比如这里选择的是维基百科和南方周末的一篇文章《神奇的安慰剂效应》。

第四种:作者卡(People)

关注大师的言行,跟随大师的举动。在阳志平老师的七张读书卡片中,用的是人名卡,即在阅读过程中出现不熟悉却重要的人名时,就要查找资料写成人名卡。

不过我认为读一本书最重要的信息是作者,甚至毫不夸张地说,花30%的时间去了解作者都是值得的,它让你更容易读懂一本书。

而作者卡和人名卡的格式是一样的,包括作者、印象、例子和出处,其中人名尽量写全称,国外作者要写完整的英文名和出生年月日,方便今后用外文搜索时以免翻译不当而找不到确切的信息。以下我就以米兰·昆德拉为例,示范作者卡(人名卡)是如何写的:

作者:米兰·昆德拉(捷克语:Milan Kundera,1929年4月1日-),捷克著名作家。

印象:捷克作家,著有《生命中不能承受之轻》、《笑忘书》等。

例子:米兰·昆德拉出生于捷克斯洛伐克的布尔诺。1975年流亡法国,1981年归化为法国公民。他在晚年接受采访的时候称自己为法国作家,认为自己的作品应归类为法国文学。著名作品包括《生命中不能承受之轻》、《笑忘书》等。

1989年天鹅绒革命前,他的作品在捷克斯洛伐克长期被禁。他很少接受媒体采访。1984年,昆德拉发表《生命中不能承受之轻》,这是他一生中最具影响力的作品。小说以编年史的风格描述捷克人在「布拉格之春」改革运动期间及被苏军占领时期适应生活和人际关系的种种困境。

1988年,美国导演菲利浦·考夫曼将其改编成电影。1990年,昆德拉发表《不朽》,是他最后一部用捷克语写成的作品。小说具有强烈的国际化因素,较早先的作品减少了很多政治性,却又加入了很多哲学上的思考,这本书奠定了他晚期作品的基调。

昆德拉一直坚持认为自己只是一个普通的小说家,而非一个政治作家或流亡作家。从《笑忘书》开始,昆德拉小说的政治性因素就一直减少,直至消失。

昆德拉总是在广阔的哲学语境中思考政治问题。昆德拉曾获得六次诺贝尔文学奖提名,但截至目前为止没有获奖。

出处:米兰·昆德拉- 维基百科,自由的百科全书

其中的例子部分,你需要把作者主要的成就罗列出来,比如他有哪些代表作(书和论文),影响了哪些人,他与竞争对手有哪些分歧,以及他在该领域中处于什么地位等,都用自己的话写出来,相当于让你更深入地了解作者。

第五种:反常识卡(New knowledge)

靠证据拓展认知边界。何谓反常识?就是作者的观点、立场和你想象的不一样,对你而言是一种反直觉,超出你目前认知所能理解的边界,让你有一种「哇,和我想的完全不一样」的感觉。一般读难点的书或陌生领域的书,就经常给人许多的反常识。

这时你就得把它写下来,并用自己的话尝试去理解它,以求和自己的观点和谐共处,它或颠覆你的认知,或扩展自己你的知识边界。和上文术语卡、作者卡不同的是,反常识卡要写出一个观点的来源,比如一本书的出版年份,书名和页码等。以下我就以《投资大家芒格(二)》为例:

反常识:世界上有通往忧愁和苦恼的通道,如果理解了人类「如何」和「为何」忧愁和和烦恼,将有助于我们绕道而行。

印象:我以为遇到了忧愁和烦恼,努力想办法解决,而不是躲避它。

例子:实际上,躲避烦恼并不是为了懦弱。相反,绕道而行也许是解决问题的方法。反过来想,总是反过来想,会找到更好的解决之道。就如查理·芒格所说的:「如果我知道我将死在哪里,我就永远不去那里。」

很多时候,如果对一个问题苦苦思索也无法得出一个令人满意的答案,那么反过来思考,往往能让人豁然开朗。比如我们可能很难说清楚怎么才能获得幸福的生活,但我们至少都可以列举出很多生活不幸福的例子。在投资的世界里,逆向思维应该成为投资者深入骨髓的一种行为习惯。

另一个例子。人类社会的经验智慧,可叫负愿望法则。什么意思呢?是说初涉尘世的年轻人,就象是刚刚学会下棋的新手,只算计自己那几步,结果被对家轻易将死。只算自己的路数,是你的愿望,对家则是你面对的现实。你必须先把自己的愿望前面,加个负号,想明白对家会如何搞死你,这样你就会少点鲁莽,少走几步弯路。

出处:《投资大家芒格(二)》,某某出版社某年第一版,P15。(格式参考)

值得注意的是,反常识卡比较难写,比起其他的读书卡片相对烧脑,效果却是最好的,因为你需要找一个可以支撑这个反常识的例子,这个过程相当考验人。不过当你使出浑身解数理解了一个反常识,并用例子去支撑它时,就体验到读书收获的快感。

在本节介绍的七张读书卡片中,最重要的是以上三张:术语卡、作者卡和反常识卡,另外四张比较容易写,我就不一一示范了,就简单地说明即可。不过这不代表后四张卡片就不重要,而是相对好写,它们同样是读书过程中不可缺少的,也发挥自己的作用。

第六种:金句卡(Referenced)

记住那些文采飞扬的句子。所谓金句卡,即摘录书中的金句美句,和前一篇文章《纯摘录卡片》一样的道理,我在这里就不再重复,你可以直接打开浏览。

第七种:行动卡(Actions)

帮你总结最佳实践,执行最小行动。读书之后,你有哪些行动?比如我读完《埃科谈文学》中的「我如何写作」一章后,问了自己这样一个问题:「我是否需要放弃写小说的念头,多写理性的随笔?」于是我又梳理了一遍许多年来读过的书。

我发现全部是偏理性和非虚构类作品,这在一定程度影响了我的文学创作,也是为什么我文笔不好,小说也写不出来的原因。我就打算换一个角度,放弃所谓的创造性写作,把更多精力放在哲学性的反思和随笔上面,向 E·B·怀特,马家辉等学习随笔写作。

第八种:技巧卡(Skills)

积累你学到的各种技巧。读完一本书或者一篇文章之后,想一想作者有什么值得模仿和学习的技巧?比如我看到别人写的一篇文章,说到了如何惜字如金:不要用电脑打字,用手写,写到手断掉, 就能慢慢改掉写作废话太多的毛病。

后来我真的用卡片写作,写好了再用电脑录入,确实少了一些废话。不过后来只求快速表达出准确的意思,就改回电脑写作了,但不能说这个技巧没有用。

第九种:任意卡(Others)

你还有什么想说的?就是不在以上六张读书卡片内的,就写到任意卡上,意味着你随便写。可是不能离开当前阅读的书本,应该在读书之后还有什么想说的,表扬作者或者批判那本书都可以,只要有理有据就值得写下来,它将成为极好的笔记补充。

这七张读书卡片在读书时基本都用上,尤其是术语卡、作者卡和反常识卡。如果你读完一本书没有内容可写,就说明这本书不值得花时间去读,这就要求你先把作者卡写完整,才知道要不要继续读,否则将浪费时间。

而一旦你读一本好书,也按照这个方法写下了大量的读书卡片,再难读的书也被你一一分解成可理解的卡片,理解起来更加容易。

第十种:智识生产大卡

前面我主要介绍了九种不同的读书卡片写法,全部都是以输入为主。今天讲的最后一张卡片的写法,已不再是单纯地输入,它更注重的是输出,且把输出变成自己的一种知识生产方式,从一个阅读者向一个知识生产者(作者)的转变,也是目前我认为最有效的卡片写法。

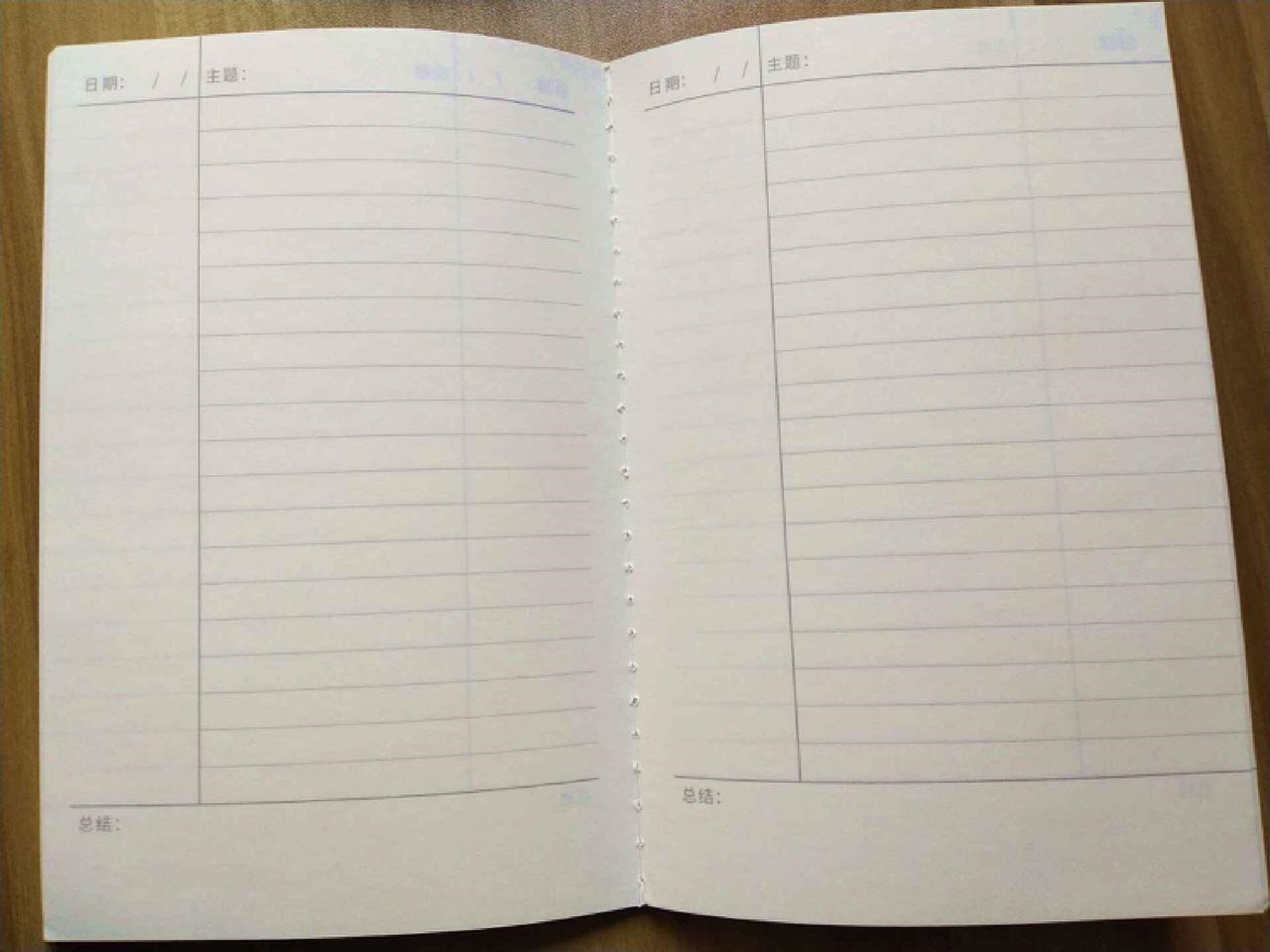

这类卡片我称之为「智识生产大卡」,是梅棹忠夫在《智识生产的技术》中提出来的,它用的不是我们之前介绍的小卡片,而是 B6大小,尺寸为 18.2*12.8cm 的大卡片。我用的打卡是自己定制的,1000张大约400元,格式是这样的:

从上图可以看出,这张卡片的设计沿用了康奈尔笔记的格式,左右两边有虚线隔开。左侧一般写关键词或者卡片的题目,以及写上日期和灵感来源,方便以后检索。右边是主体写作部分,这一大片空白足够写清楚某个问题或关键词了。

你若不方便定制,就用同等大小的康奈尔笔记本代替。我就买了十本这样的笔记本,每本 80 页,一本够写一个月。

我一般嫌麻烦,就直接把笔记本一页页剪下来当卡片用,还是遵循我之前一直强调的一卡一事原则,即使是双面都有横线格式,也当一张来用。

找到了合适的卡片,接下来如何使用和写卡片呢?其实很简单,把本专栏介绍的前四类读书卡片内容适当扩展,并加入你自己的观点和理解,就可以把这张智识生产大卡写满,它就是一篇文章的初稿了。此时它不再是为了记录知识,而是因读书产生灵感的写作。

我在我读我思卡片法里举了一个例子,是用「我读我思」的方式写的一张卡片。

现在我把这张读书卡片的内容引用到这里,再演示一下我是如何在这张卡片基础上扩展内容,并写在智识生产大卡上成为一篇文章雏形的:

20240220《麦肯锡精英高效阅读法》,赤羽雄二

我读:如今我已经养成了一个习惯,每当在工作中涉及到新领域时,就会到书店买15本左右的相关书籍,并在几天内读完。(P5)

我思:这是好方法。今后接触到新领域时,就把相关的十几本经典著作买来,在短时间内读完,快速和深入了解一个领域。在工作上尤其如此,养成通过集中读书解决问题的习惯。

首先表明自己态度的,是认可还是否定作者的观点。其次是用自己熟悉的人和事或自己的经历去支撑为什么肯定作者的看法。再次是联系实际工作和生活,用作者的方法来指导实践。

最后用事实来证明作者观点是否经得住考验,它是否适用于不同的领域。我来写这种大卡片时,大概是这样写的:

刚读了赤羽雄二的《麦肯锡精英高效阅读法》,他提到了自己在工作中涉及新领域时,就会买该领域的15本书来读,并在短时间内迅速了解这个领域。

我赞同他的观点,因为我在「给自己的教育」中,也强调进入陌生领域之前,先阅读教科书之外的二三十本经典著作,在一年之内熟悉这个领域。

比如我为了研究苏东坡,首先读两三本传记,抛开有常识错误且主观性较强的林语堂的《苏东坡传》,只读李一冰的《苏东坡新传》和评价客观,可信度高的《宋史·苏轼传》。

其次读与苏东坡有关的评论集,主要有朱刚的《苏轼十讲》,《康震评说苏东坡》和《呵呵——中国顽童苏东坡》等,对他有一个全面的了解。

接下来要认真读苏东坡的作品,把重要诗词背下来。目前注释较好的有上海古籍的《苏轼词集》和王水照《苏轼选集》。

最后在中国知网上下载与苏东坡有关的 100 篇论文,在一个月内认真读完。如此一来,我只需要十几本书的阅读量,就对苏东坡有了深入的了解。

这个方法还真有效,对不同的领域一样适用,不管对研究性的领域还是实践性较强的工种,我们都可以通过前期的集中阅读做到准专家的水平,这让一个人在短时间内学到了前任几年甚至几十年的经验,应对当前的工作绰绰有余。

以上这四段文字加起来近500字了,实际上写起来并不困难。一是因为有之前的卡片作参考,二是这种写作更聚焦,让你在一段时间内聚焦于手上的资料,并由此写开去,自然写得相当顺畅。

正是由某一个点引发的思考,让你把萌芽中的观点通过这种卡片写作,转化为清晰可见的文字。

当你写到了四五百字,就已经把自己大体的灵感和想法写下来了。可是要写成一篇文章,你还是得增加有说服力的例子和观点,让整篇文章的内容更丰满。

继续写下去也不难,因为有了几百字的大卡片打底,你在此基础上扩展内容就容易得多了。

这时你就发现原来写作不难,它远比你想象中容易得多。你只需要在前期多收集资料,多写摘录式的卡片内容,并简要地加上自己的思考,到了这一步时你便可以借用前期的卡片来创作,写出一篇篇满意的文章。

当你渐渐熟悉了这种大卡片的写法,就把它当作一把读书写作的利器,更把它视为一种生产知识的卡片,而你也是一个创作者和智识的生产者。

微信扫一扫

微信扫一扫  支付宝扫一扫

支付宝扫一扫

卡片读书法是经久不衰,经过无数人实践与考量过的有效方法,这篇文章进行了总结与重新梳理,特别是关于输入与输出的逻辑关系,非常有启发。

@沉香不言 谢谢你的肯定!

感谢分享,已收藏

@FlyForever 不客气的,希望对你有用